Gründer und Inhaber der WERTEWIRKER GmbH.

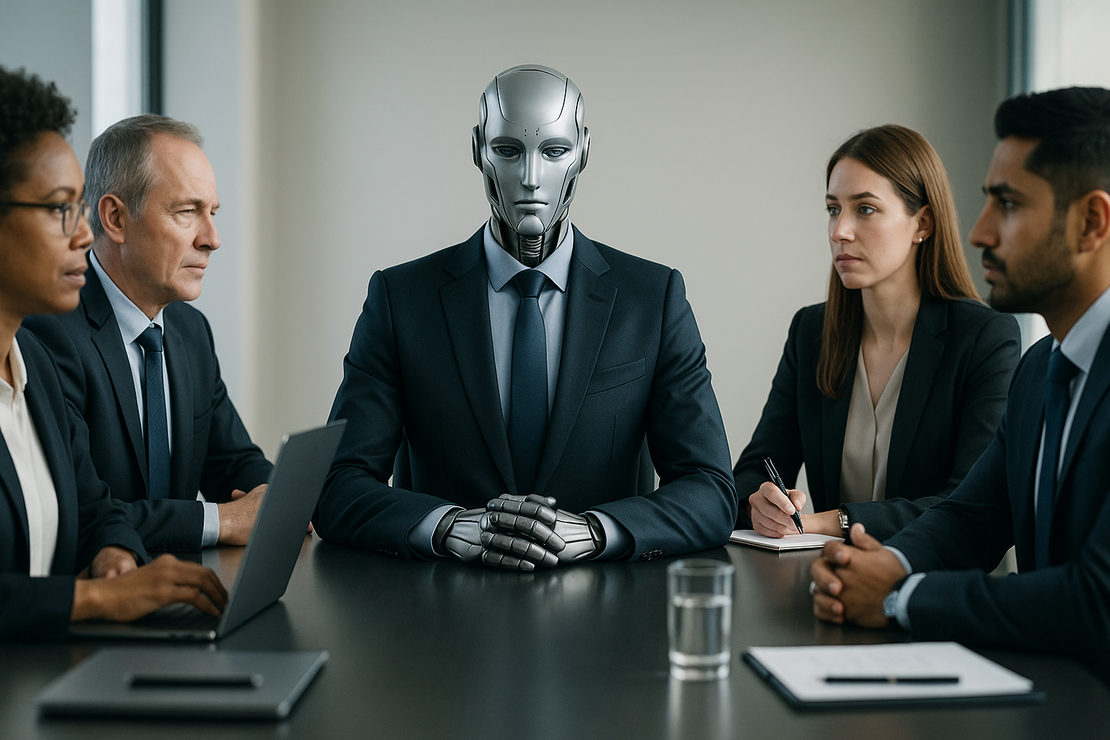

Wenn die KI bestimmt, ob Unternehmen innovativ bleiben

Table Of Contents

Einleitung

Wenn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eines Projektes in einem Großunternehmen ein KI-Modell zu Neuerungen befragen, das mit sämtlichen Unternehmensdaten gefüttert wurde, dann klingt das zunächst nach einem gewaltigen Innovationsmotor. Alles Wissen des Unternehmens scheint greifbar: historische Projektdaten, Marktanalysen, Forschungsergebnisse, interne Kommunikation. Doch so mächtig diese Ressource auch ist – Innovation bleibt in diesem Szenario nur so schnell möglich, wie sich das KI-Modell selbst weiterentwickelt.

Status quo als Limit

Denn ein Modell ist immer nur ein Abbild dessen, was es bereits kennt. Es reproduziert bestehende Muster und Denkweisen, kann aber nicht von sich aus über den Status quo hinausgehen. Erst wenn es mit neuen Daten gefüttert wird oder selbstlernende Mechanismen eingebaut sind, die über das Gegebene hinausführen, öffnet sich der Weg für echte Neuerungen. Sonst entstehen zwar viele scheinbar clevere Antworten, diese laufen aber Gefahr, nur das Alte in neuem Gewand darzustellen.

Die Delegation von Verantwortung

In vielen Unternehmen lässt sich beobachten, dass selbst die kritischen Stellen der Entscheidungsfindung – die Wahl der Kriterien und die Auseinandersetzung mit Wertefragen – zunehmend an die KI delegiert werden. Bewerbungen werden automatisiert nach „Cultural Fit“ bewertet, ohne dass jemand hinterfragt, ob die historischen Daten nicht längst veraltete Vorstellungen reproduzieren. Investitionsentscheidungen in Banken oder Versicherungen erscheinen objektiv, weil die KI zwischen Rendite und Nachhaltigkeit abwägt – doch in Wahrheit übernimmt der Algorithmus damit eine normative Entscheidung, die eigentlich im Management verhandelt werden müsste. Auch strategische Entscheidungen basieren immer öfter auf KI-Simulationen, deren voreingestellte Gewichtungen von Führungskräften übernommen werden, ohne dass sie kritisch reflektiert werden.

Das Beispiel Projektmanagement

Ein besonders anschauliches Beispiel findet sich im Projektmanagement. Wenn eine KI hier ausschließlich mit den historischen Verfahren des Unternehmens arbeitet, dann bleibt sie innerhalb dieser bekannten Methoden gefangen. Sie optimiert bestehende Abläufe, kann aber keine völlig neuen Ansätze vorschlagen. Prozessuale Innovation – etwa alternative Vorgehensmodelle oder radikal neue Formen der Kollaboration – wird nur dann möglich, wenn die KI zusätzlich mit externen, unkonventionellen Daten gefüttert wird. Andernfalls verstärkt sie lediglich das Bestehende und verhindert so das wirklich Neue.

Die veränderte Rolle des Menschen

Das bedeutet: Der Mensch ist in diesem System keineswegs obsolet, aber seine Rolle verändert sich. Er wird weniger zum Detailentscheider und stärker zum Hüter der Meta-Ebene. Er ist es, der Ziele, Werte und Grenzen definiert – und der letztlich die Verantwortung trägt. Eine KI kann Empfehlungen geben und die Geschwindigkeit im bekannten Wissensraum erhöhen. Doch was als sinnvoll, gerecht oder erstrebenswert gilt, bleibt eine zutiefst menschliche Entscheidung.

Fazit

Nicht die KI macht den Menschen also obsolet – sondern der Mensch selbst, wenn er seine Verantwortung für Entscheidungen und Werte an die Maschine abtritt. Nur wer diese Verantwortung bewusst wahrnimmt, kann die KI tatsächlich zum Innovationsbeschleuniger machen.